Меню

Статьи

|

Разработка составов ТИС

В. В. Назаратин

Литейное производство. 2008. № 12. С. 27...32

Теплоизоляционные изделия, используемые в литейном производстве, должны обладать комплексом следующих свойств:

- высокой огнеупорностью;

- хорошими изолирующими свойствами (низкой теплопроводностью), предопределенными низкой плотностью изделия;

- достаточной манипуляторной прочностью;

- низкой газотворной способностью;

- достаточной эрозионной стойкостью.

Сами теплоизоляционные смеси (ТИС) в процессе изготовления изделий должны иметь необходимый уровень технологических и санитарно-гигиенических свойств. В качестве основных критериев оценки эксплуатационных свойств теплоизоляционных изделий были выбраны плотность и прочность.

Прочность изделий должна соответствовать условиям транспортировки, технологических манипуляций и применения. Из опыта работ со стержневыми смесями было принято, что изделия из ТИС должны обладать прочностью >1 МПа.

Плотность пропорциональна теплопроводности, определяющей теплоизоляционные свойства смеси. Известно, что существенным теплоизоляционным эффектом и низким коэффициентом теплопроводности (по сравнению с условиями охлаждения прибыли в песчаных формах) обладают смеси с удельной плотностью <1...1,2 г/см3. Также известно, что теплопроводность песчаных формовочных смесей в интервале 20...1500 °С возрастает от 0,6 до 1,7 Вт/(м∙°С).

|

|

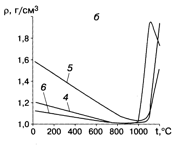

| Рис. 1. Влияние содержания ЖС на прочность sigma (а) и плотность ρ (б) смесей на Кузнецкой (1...3) ρжс = (1,25; 1,32; 1,47) г/см3; Экибастузской (4) ρжс = (1,35; 1,40; 1,47) г/см3 и Подмосковной (5...7) золе ρжс =(1,2; 1,32; 1,47) г/см3 |

|

В связи с этим стояла задача - разработать состав ТИС на основе зол-уносов ТЭС, обладающих при достаточно высокой прочности минимально возможными плотностью и теплопроводностью, при которых достигается существенный теплоизоляционный эффект.

Методика исследований

Исследования и разработку составов ТИС проводили с использованием зол-уносов углей Экибастузского (Рефтинская ГРЭС), Подмосковного (ТЭС-17, Ступино) и Кузнецкого (ТЭЦ-22, Москва) месторождений (выбор зол сделан по рекомендации [1]). В качестве исходных связующих были выбраны хорошо исследованные и широко используемые в литейном производстве жидкое стекло (ЖС) и ортофосфорная кислота (ОФК). Учитывали их дефицитность, нетоксичность, отсутствие запаха, возможность гарантированно получать требуемую прочность и другие технологические свойства.

При изучении влияния содержания связующего различной плотности на прочность смесей плотность ЖС варьировали от 1,2 до 1,47 г/см3, а плотность экстракционной ОФК составляла 1,3 г/см3. Количество связующего изменяли от 15 до 50 масс. ч. Смеси изготовляли в бегунах. Образцы уплотняли на копре и отверждали при 200 °С.

Определяли живучесть смеси. Исследовали плотность и прочность (на сжатие) образцов, термостойкость, влияние температуры на плотность и теплопроводность ТИС. Весь комплекс исследований выполняли по известным стандартным методикам.

На этапе I исследований выяснили, что ЖС, по сравнению с ОФК, менее чувствительно к колебаниям состава зол и дает более стабильные результаты. Оказалось, что идентичные по прочности и плотности свойства смесей при использовании ЖС и ОФК можно получить лишь на золе Кузнецкого месторождения. Для достижения же необходимой прочности смесей с ОФК на Экибастузских и Подмосковных золах требуется введение добавок, резко увеличивающих плотность смесей и снижающих их теплоизоляционные свойства. В связи с этим дальнейшую отработку составов смесей вели с использованием ЖС в качестве связующего.

В работе также был опробован способ снижения плотности смесей введением легковесных добавок вспученного перлита объемной массой 0,2 г/см3 (5...15 масс. ч.).

Влияние содержания связующего на плотность и прочность смесей

Зависимость прочности (σ) и плотности (ρ) смесей от количества и плотности ЖС представлены на рис. 1. Из графиков видно, что смеси на золе Кузнецкого месторождения имеют большую прочность при меньшем содержании связующего, но и более высокую плотность.

При плотности связующего ρ = 1,25...1,32 г/см3 плотность и прочность смесей достигают максимальных значений (соответственно, 1,2 г/см3 и 13 МПа) при 25...30 масс. ч. связующего. При увеличении плотности связующего до исходной плотность смеси уменьшается до 0,95 и 1,1 г/см3 при 20 и 30 масс. ч. ЖС, соответственно.

Смеси на Подмосковных золах имеют меньшую плотность (0,8...1 г/см3) и более высокие прочностные характеристики (до 6 МПа), чем смеси на золах углей Кузнецкого месторождения. Однако получение таких смесей связано с введением в их состав большого количества связующего (30...50 масс. ч.).

Такое качественное различие смесей на разных золах можно объяснить формой и структурой частиц золы, определяющих плотность их упаковки. Золы Кузнецких углей находятся в аморфно-порошкообразном состоянии, представляют собой смесь остеклованных частиц, преимущественно, сферической формы, вследствие чего имеют более плотную упаковку, по сравнению Экибастузскими и Подмосковными золами. Частицы этих зол представляют собой смесь частиц пемзообразного вида неправильной формы, склонных к менее плотной упаковке и требующих для смачивания разветвленных ребристых поверхностей большее количество связующего.

Исследования плотности и прочности составов смесей на Экибастузских золах показали, что они по свойствам занимают промежуточное положение между Кузнецкими и Подмосковными. Экибастузские золы позволяют получить стабильную низкую плотность 0,9...1,0 г/см3 и высокую прочность от 3 до 5...7 МПа при низком содержании связующего (10...20 масс. ч.). При увеличении содержания связующего до 30...40 масс. ч. их прочность резко возрастает и достигает 10...14 МПа при сохранении плотности смесей на уровне < 0,95...1,0 г/см3.

|

|

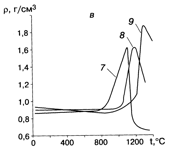

| Рис. 2. Влияние содержания легкого наполнителя на прочность а (1, 2) и плотность р (3, 4) смеси с содержанием ЖС ρжс = 1,323: 1, 3 - Подмосковная зола, 20 масс. ч. ЖС; 2, 4 - Кузнецкая зола, 50 масс. ч. ЖС характерная особенность этих смесей - их свойства практически не зависят от изменения плотности связующего, поэтому на графиках даны усредненные значения плотности и прочности смесей. |

|

Из представленных данных следует, что смеси на Экибастузских и Подмосковных золах по исследуемым свойствам в большей степени отвечают требованиям, предъявляемым к теплоизоляционным литейным материалам.

Была сделана попытка снизить плотность смесей и увеличить их теплоизолирующие свойства введением легковесных добавок, в частности, вспученного перлита с объемной массой (0,23 г/см3) в несколько раз меньшей, чем у золы. На рис. 2 даны зависимости свойств смеси от содержания в ней вспученного перлита. Введение перлита требует повышенного содержания связующего для смеси на Подмосковной золе. Исследования показали, что > 15 масс. ч. перлита в смеси делает ее нетехнологичной - резко падает прочность и возрастает осыпаемость. Нецелесообразно введение <10 масс. ч. перлита в смесь на Подмосковной золе, поскольку плотность 0,65...0,9 г/см3 можно получить без перлита на золе с ЖС плотностью 1,25...1,323 г/см3.

В литейной практике теплоизоляцию для утепления прибылей стальных отливок применяют в широком диапазоне размеров от d 100 до 1000 мм и более [2]. Плотность теплоизоляции может изменяться при этом от 0,3 до 1,0...1,3 г/см3 в зависимости от вида литья и размеров прибылей или надставок слитков. На рис. 3 дана результирующая зависимость прочности теплоизоляции от плотности, позволяющая выбирать параметры смеси плотностью 0,75...1,2 г/см3.

Данные исследований, представленные на рис. 1...3, позволяют выбирать и оптимальные составы смесей для получения характеристик, учитывающих условия применения теплоизоляции. Проверка живучести смесей показала, что за 6 ч прочность не изменяется, ее падение через 24 ч составляет 25 % для смесей на ЖС и 10 % для смесей на ОФК.

|

|

| Рис 3. Влияние плотности смеси на прочность: • - Кузнецкая зола + перлит + ЖС; x - Кузнецкая зола + ЖС; o - Подмосковная зола + перлит + ЖС; □ - Подмосковная зола + ЖС; А - Экибастузская зола + ЖС |

|

Исследование термостойкости смеси

Термостойкость смеси определяли по стандартной методике на приборе "G. Fisher" при 1000...1200 °С под воздействием нагрузки 0,4 МПа (временным интервалом с начала приложения нагрузки до разрушения образца).

Исследовали смеси на основе Экибастузской золы со связующими на ЖС и ОФК. Результаты сравнивали с термостойкостью обычной песчаной ЖС-смеси. Составы исследуемых смесей 1...3, масс, ч., и их механические свойства приведены ниже.

Температурное изменение плотности и теплопроводности теплоизоляционных смесей

Интенсивность теплопередачи в ТИС, представляющих собой капиллярно-пористые системы, связана с теплопроводностью и зависит от их структуры, количества добавок, связующих, а также от объемной массы или плотности смеси.

Плотность ТИС в процессе затвердевания под воздействием металлостатистического давления и температуры будет изменяться во времени. Наличие в составах смесей ЖС, глины, перлита предполагает уплотнение смеси в процессе ее прогрева. В то же время наличие в золе углерода и летучих веществ может приводить к вспучиванию смесей и увеличению объема пор и, следовательно, уменьшению ее плотности. В связи с этим особенности изменения свойств теплоизоляции на основе зол-уносов исследовали, изучая закономерности изменения плотности смеси и ее теплопроводности в зависимости от температуры.

Зависимость плотности смесей от температуры

При исследовании кажущейся плотности, представляющей собой отношение массы тела ко всему занятому им объему, включая поры, определяли плотность образцов методом гидростатистического взвешивания. Исходную плотность просушенных образцов находили при 20 °С.

Влияние температуры на плотность исследовали при 300...1400 °С с интервалами в 100 °С, для чего образцы обжигали 30 мин при заданной температуре. Для сравнения, исследовали смеси на основе диатомита и кварцевого песка. Составы и свойства исследуемых смесей приведены в табл. 2, а химсостав зол - в табл. 3. Результаты исследований представлены на рис. 4.

| Вариант состава |

1 |

2 |

3 |

| Кварцевый песок |

94 |

- |

- |

| Огнеупорная глина |

6 |

- |

15 |

| Зола Экибастузская |

|

100 |

85 |

| ЖС плотностью, 1,32 г/см3: |

- |

20 |

- |

| ЖС плотностью, 1,46 г/см3: |

6 |

- |

- |

| ОФК плотностью 1,32 г/см3 |

- |

- |

30 |

| Прочность, МПа |

9,8 |

3 |

2,2 |

| Плотность, г/см |

1,5 |

0,85 |

1 |

Результаты исследований представлены в табл. 1 (время до разрушения образца под нагрузкой для 1 и 2 в с, 3 - в мин).

Как следует из табл. 1, песчаная ЖС-смесь / и ТИС 2 имеют практически одинаковую термостойкость. ТИС 3 на ОФК обладает термостойкостью, многократно превышающей это свойство у смесей 1 и 2. Образцы не разрушались 15 мин, после чего испытания прекратили.

Таблица 1

| № смесей |

Термостойкость смеси при температуре испытания, °С |

| 1000 |

1100 |

1200 |

| 1 |

40, 42, 45, 45, 43 |

37, 35, 35 |

30, 23, 25, 23 |

| 2 |

37, 35, 55, 35, 30, 37,35 |

38, 32, 37, 35 |

25, 28, 30, 25 |

| 3 |

>15 |

>15 |

>15 |

Видно, что при изменении температуры от 20 до 800 °С плотность смесей, полученных на основе зол Кузнецких и Подмосковных углей, несколько уменьшается, а для смесей на Экибастузской золе, песке и диатомите - практически не изменяется. В интервале от 800 до 1100...1200 °С для всех смесей наблюдается резкое увеличение плотности до 2 г/см3. С дальнейшим повышением температуры плотность смесей на песке и диатомите сохраняется на предельно высоком уровне (> 2 г/см3) и даже продолжает расти. Для смесей же на основе зол наблюдается резкое падение плотности до исходных значений и ниже, что вызвано вспучиванием и разрыхлением смесей за счет интенсивного выгорания в этом интервале температур остатков углерода. В отличие от обычных песчаных смесей, вспучивание зол-уносов позволяет сохранить теплоизоляционные свойства этих смесей практически на исходном уровне, причем в интервале температур, соответствующем реальным условиям затвердевания прибыли.

Таблица 2

| № смесей |

Основа |

Связующее - количество масс. ч. |

Влага, масс. ч. |

ρ, г/см3, при 20 °С |

σ, МПа |

| 1 |

Зола ТЭЦ-17 |

ЖС-20 |

20 |

1,07 |

1,0 |

| 2 |

-"- |

ЖС-20, глина - 10 |

20 |

0,86 |

1,1 |

| 3 |

-"- |

Н3РО4 - 30 |

10 |

0,84 |

1,8 |

| 4 |

Зола ТЭЦ-22 |

ЖС- 15 |

10 |

1,19 |

6,4 |

| 5 |

-"- |

ОФК - 30 |

- |

1,19 |

3,2 |

| 6 |

-"- |

ОФК - 25 |

- |

1,12 |

2,5 |

| 7 |

Зола Рефтинской ГРЭС |

ЖС- 10 |

4 |

0,87 |

1,3 |

| 8 |

-"- |

ЖС-20 |

2 |

0,9 |

1,4 |

| 9 |

-"- |

ЖС-40 |

- |

0,9 |

2,7 |

| 10 |

Диатомит |

ЖС-20 |

30 |

0,09 |

2,7 |

| 11 |

-"- |

ОФК - 23, глина - 10 |

25 |

1,5 |

3,0 |

| 12 |

Песок Люберецкий |

ЖС-7 |

6 |

1,63 |

15,0 |

Примечание: 1. Зола ТЭЦ-17 получена из углей Подмосковного месторождения, зола ТЭЦ-22 - Кузнецкого, зола Рефтинской ГРЭС - Экибастузского.

Таблица 3

| Адрес золы |

SiO2 |

TiO2 |

AI2O3 |

Fe2O3 |

СаО |

MgO |

К2О |

Na2O |

SO3 |

| ТЭЦ-22 |

63,4/61,5 |

0,8/0,7 |

22,8/22,2 |

7,0/7,9 |

1,8/3,5 |

0,8/1,0 |

1,1/2,4 |

0,5/0,4 |

0,5/0,7 |

| ТЭЦ-17 |

47,7 |

0,9 |

27,8 |

15,0 |

2,6 |

0,5 |

0,8 |

0,1 |

0,9 |

| Рефтинская ГРЭС |

62,0 |

0,9 |

29,6 |

4,9 |

0,9 |

0,6 |

- |

- |

0,5 |

Примечание: в числителе - данные первой пробы, знаменателе - второй.

Несмотря на то, что в экспериментах не учитывали факторы, связанные с металлостатическим давлением, условиями отвода газов, взаимодействием металла и смеси на поверхности раздела и др., в какой-то степени влияющие на теплопроводность, картина распределения плотности смеси в интервалах реальных температур прогрева (<1400 °С) по сечению теплоизоляционного слоя будет близка к полученной на образцах.

Анализ результатов показывает, что наилучшими параметрами изменения плотности при 20...800 °С обладают смеси на Экибастузской золе.

Определение теплопроводности смесей

Зола-унос топлива в общем случае - это смесь кристаллической и аморфной фаз (с преобладанием стекловидной). Теплопроводность золовых смесей, в основном, зависит от их плотности и пористости. Теплопроводность пор обусловлена конвекцией внутри пор и передачей тепла излучением.

Теплопроводность золы как многофазной и пористой структуры трудно поддается каким-либо закономерностям и во многом зависит не только от ориентации кристаллических фаз, но и от формы и размеров пор. При высокой пористости материала последний фактор наиболее существенен.

Измерение теплопроводности может быть выполнено двумя методами: при стационарном и нестационарном тепловом режиме. При стационарном тепловом режиме искомая величина теплопроводности λ, Вт/м∙°С, может быть определена из зависимости:

q = dt/(λ/δ)

где q - величина теплового потока, Вт;

dt - перепад температур направленного теплового потока, °С;

δ - толщина образца, м.

Методы определения теплопроводности, базирующиеся на нестационарном режиме, измеряют фактически температуропроводность, к тому же они менее надежны и имеют малую точность применительно к пористым материалам, к которым относятся золовые смеси.

|

|

|

|

|

|

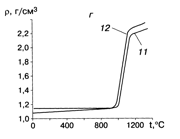

| Рис. 4. Зависимость плотности о температуры образцов на основе золы Подмосковного угля (а), Кузнецкого угля (б), Экибастузского угля (в) и образцов на основе диатомита песка (г); 1...12 по табл. 2 |

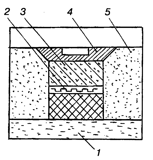

Поэтому в этой работе был выбран метод стационарного теплового потока с использованием тепломера ОГРЭС, который осуществляется по схеме, представленной на рис. 5. На источник тепла 2 устанавливали образец 3, на который накладывали высокотемпературный тепломер 4. С обеих сторон образца вмонтированы термопары для измерения перепада температур (не показаны). Источник тепла, образец и тепломер засыпали теплоизоляционным материалом 5 до уровня верхней плоскости тепломера.

После включения источника тепла через 30...40 мин производили первое измерение температур с верхней и нижней сторон образца и мощность нагревателя тепломера, которая определяется после установления нулевой разницы температур выше и ниже теплоизоляционной прокладки тепломера по дифференциальной термопаре. В этом случае удельный тепловой поток с площади экрана равен удельному тепловому потоку, проходящему через испытуемый образец. Далее все измерения периодически повторяли до наступления установившегося состояния. Общая длительность одного опыта 3...4 ч.

|

|

|

|

Рис. 5. Схема высокотемпературного прибора для определения теплопроводности: 1 - диатомовый кирпич, 2 - источник тепла, 3 - испытуемый образец, 4 - тепломер, 5 - теплоизоляционная засыпка

|

|

Определение коэффициента теплопроводности проводили при 300....800 °С на образцах диаметром 60 мм, высотой 20 мм. Результаты измерений представлены на рис. 6 (1...12 по табл. 2).

Теплопроводность смесей на Экибастузской золе при 300...700 °С практически не изменяется (~0,4 Вт/(м∙К)), в то же время, как у всех других смесей подтверждается общая закономерность - увеличение теплопроводности при повышении температуры. Теплопроводность смесей с ЖС, по сравнению со смесями на ОФК, выше. Теплопроводность смеси с диатомитом имеет более высокие значения, чем у смесей с Экибастузской золой, причем с повышением температуры наблюдается значительный рост (до 0,7 Вт/(м∙°С) при 800 °С) при неизменной плотности. Смесь с перлитом имеет наименьшую теплопроводность, что связано с ее низкой плотностью. Высокие значения теплопроводности смеси на песке объясняются ее высокой плотностью и соответствуют имеющимся в литературе данным.

Полученные при 300...900 °С значения теплопроводности не могут в полной мере характеризировать служебные свойства ТИС, поскольку в реальных условиях прогрев теплоизоляционного слоя, примыкающего к прибыли, достигает 1200...1400 °С, резко снижаясь по толщине слоя до ~400...500 °С на расстоянии ~ 0,2∙Dпр.

Учитывая, что мощность измерительной аппаратуры не позволяет установить коэффициенты теплопроводности смесей при 1200...1400 °С, определение этих параметров было выполнено расчетным способом по отработанной в ВТИ им. Ф. Э. Дзержинского методике [3], учитывающей представленные на рис. 4 фактические данные по изменению плотности исследуемых образцов в зависимости от температуры испытаний.

Результаты этих расчетов для образцов на основе зол-уносов, песка и диатомита представлены в табл. 4 (номера образцов по табл. 2). Как следует из представленных данных, средние значения коэффициента теплопроводности образцов на основе зол-уносов Экибастузских углей (7...9) при 1200...1400 °С практически не изменились, по сравнению с определенными при 300...900 °С, и равнялись ~0,4...0,55 Вт/(м∙°С).

Таблица 4

|

№ образца

|

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м∙К) при расчетных температурах, °С

|

| 1200 |

1300 |

1400 |

| 1 |

0,656 |

0,580 |

- |

| 2 |

0,203 |

1,064 |

- |

| 3 |

1,430 |

1,220 |

- |

| 4 |

1,279 |

- |

- |

| 5 |

1,077 |

0,994 |

- |

| 6 |

0,961 |

- |

- |

| 7 |

0,405 |

- |

0,405 |

| 8 |

0,721 |

- |

0,588 |

| 9 |

0,297 |

- |

0,431 |

| 10 |

1,771 |

1,916 |

- |

| 11 |

1,590 |

1,700 |

- |

| 12 |

1,978 |

- |

2,877 |

Несколько выше эти значения у зол-уносов Подмосковных (0,55...1,0 Вт/м∙°С) и Кузнецких (0,99...1,8 Вт/(м∙°С)) углей. Что касается песчаных смесей и диатомита, коэффициент их теплопроводности резко вырос и составил 1,8...2,8 Вт/(м∙°С).

Полученные результаты подтверждают достаточно высокие, по сравнению с обычными песчаными смесями, теплоизоляционные параметры смесей на основе зол и перспективность их использования в качестве теплоизоляционных материалов прибылей стальных отливок в литейном производстве.

Список литературы

1. Назаратин В. В. Новые теплоизоляционные смеси для утепления прибылей стальных отливок и слитков // Металлургия машиностроения. 2008. № 5. С. 45...49.

2. Назаратин В. В. Технология изготовления стальных отливок ответственного назначения. - М.: Машиностроение, 2006. 233 с.

3. Залкинд И. Я. и др. Исследование свойств зол-унос ТЭС с целью использования их в качестве теплоизоляционного материала при приготовлении крупных лить заготовок энергооборудования ТЭС и АЭС // Отчет ВТИ им. Ф.Э.Дзержинского. Тема К-120-85. М 1985.

4. Investigations into the production of heat-insult ting mixes designed for heat insulation of risers, based on fly ashes from coal of the Ekibastuz, near Moscow and Kuznetsk deposits, with SS (sodium silicate) and OPA (orthophosphoric acid) binders, having the lowest possible density and thermal conductivity at a sufficiently high strength are described.

|

Наши партнёры

Спец-предложение

Предлагаем услуги по оптимизации геометрии разливочной оснастки с целью обеспечения повышения коэффициента использования металла и снижения осевой пористости слитков

подробнее

|